これまでの2回に及ぶブログの内容から、日本の漁業に未来はないと感じた方もいるかもしれません。

しかし世界に目を向けてみると、漁業で資源を守りながら利益も上げている国があるのです。

今回はそういった漁業先進国の事例から学びたいと思います。

漁業で持続的に儲けるためには?

実は持続的に儲けるための漁業方程式は意外と単純です。

①控えめな漁獲枠を設定する

②漁獲枠を漁業者に個別に配分する

この2つだけです。

ただしどちらかが欠けても不十分で、どちらも漁期より先んじて定める必要があります。

それではこの2つの方程式が必要な理由を説明します。

①控えめな漁獲枠を設定する

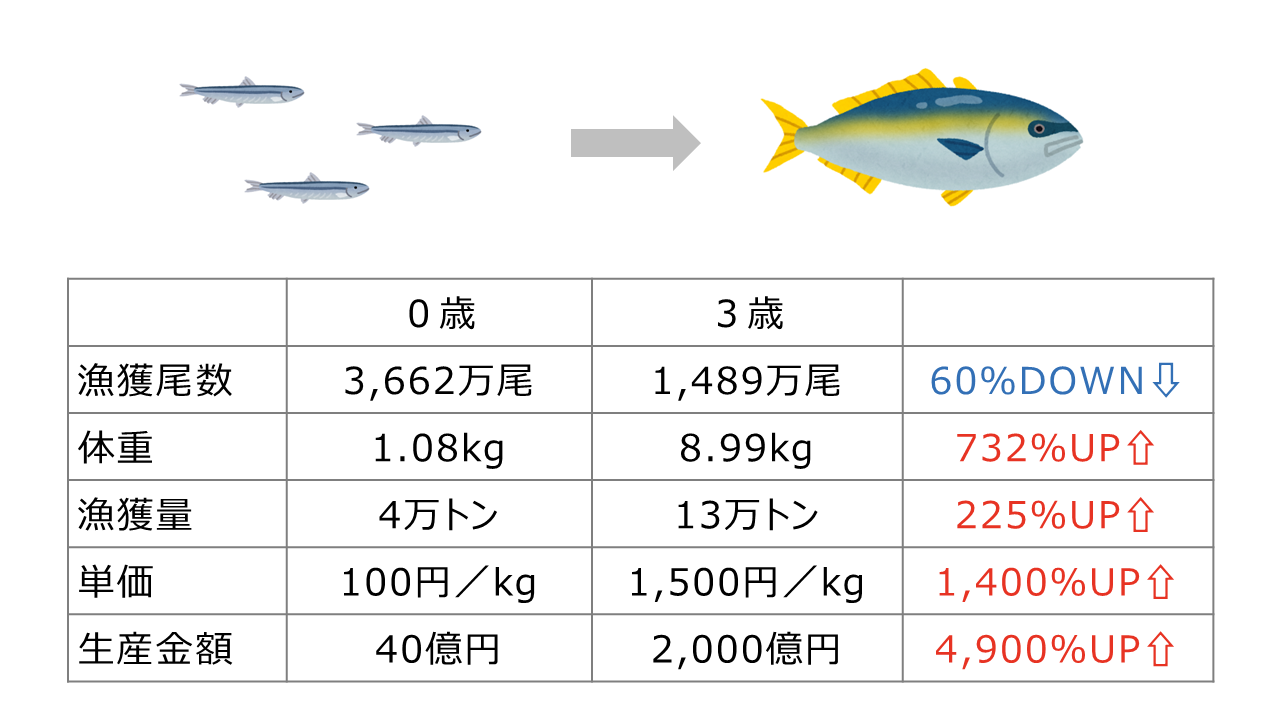

すでに人間の漁獲能力は自然の再生力を遥かに上回るレベルに達しています。

規制がないまま漁を続ければ、東シナ海の例のようにすぐに資源は枯渇してしまいます。

資源はひとたび急減すれば再生は困難で、できたとしても非常に長い年月がかかります。

そうならないように控えめな漁獲枠の設定が必要となります。

例えば100のうち20が利用可能な資源があるとします。(80に減っても1年で再び100に戻る資源です)

その場合の漁獲枠は20が目安となります。

とは言え、海の中の資源量を正確に推定することはできないので「控えめ」に設定するのです。

たとえその資源が漁獲ではない自然変動で減少したとしても、漁獲枠は速やかに下げる必要があります。

漁業先進国ではこれを厳格に行なっており、場合によっては禁漁措置をとることもあります。

そうすることが長い目で見れば、資源の有効利用に繋がり漁業者のためになるのです。

②漁獲枠を漁業者に個別に配分する

控えめな漁獲枠を設定するだけでは、資源は残せても漁業で収益を上げることには繋がりません。

漁期の開始とともにヨーイドンで早獲り競争をして、漁獲枠に達すれば止める「オリンピック方式」では、漁業者は疲弊するばかりです。

あらかじめ漁獲枠を漁業者に個別に配分することで初めて漁業で持続的に収益を上げることができます。

実例を見てみましょう。

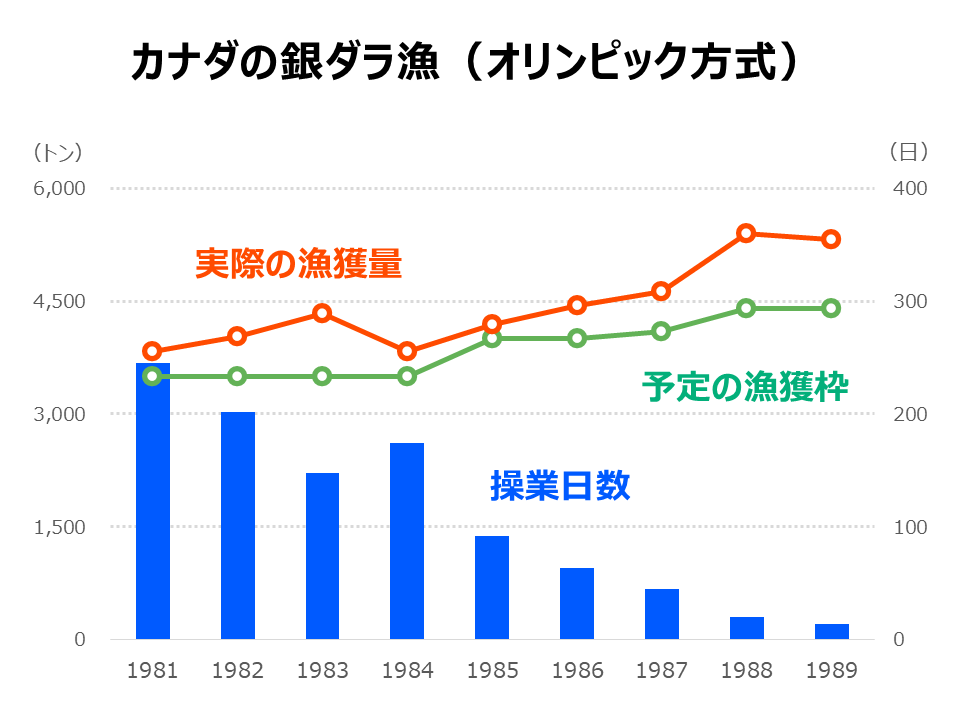

カナダの銀ダラ漁は1981年から1989年まで「オリンピック方式」で管理されていました。

限られた漁獲枠を早い者勝ちで奪い合った結果、1981年には245日だった漁期(操業日数)が1989年には14日まで短くなります。

競争に勝つために設備投資を繰り返して、漁獲能力が肥大化した結果です。

実際の漁獲量が予定の漁獲枠を超えていることにも注目です。

漁獲枠に達してもすぐには止まらないほど競争が激化してしまったのです。

オリンピック方式の弊害はこれだけに留まりません。

漁業者においては設備投資のためのコストがかさみ、短い漁期で大量の魚を扱うため品質・価格ともに低下します。

加工業者も大変です。

漁の解禁直後に大量の水揚げが集中するため、加工場のラインを増やさなくてはなりません。

しかしそのラインが活用されるのは1年の内のわずかな期間だけで、急いで加工処理すれば製品の品質も落ちます。

その結果は消費者にとっても不幸です。

新鮮な魚が食べられるのはほんの数日となり、1年のほとんどは冷凍物になってしまいます。

救世主IQ(個別漁獲枠)方式

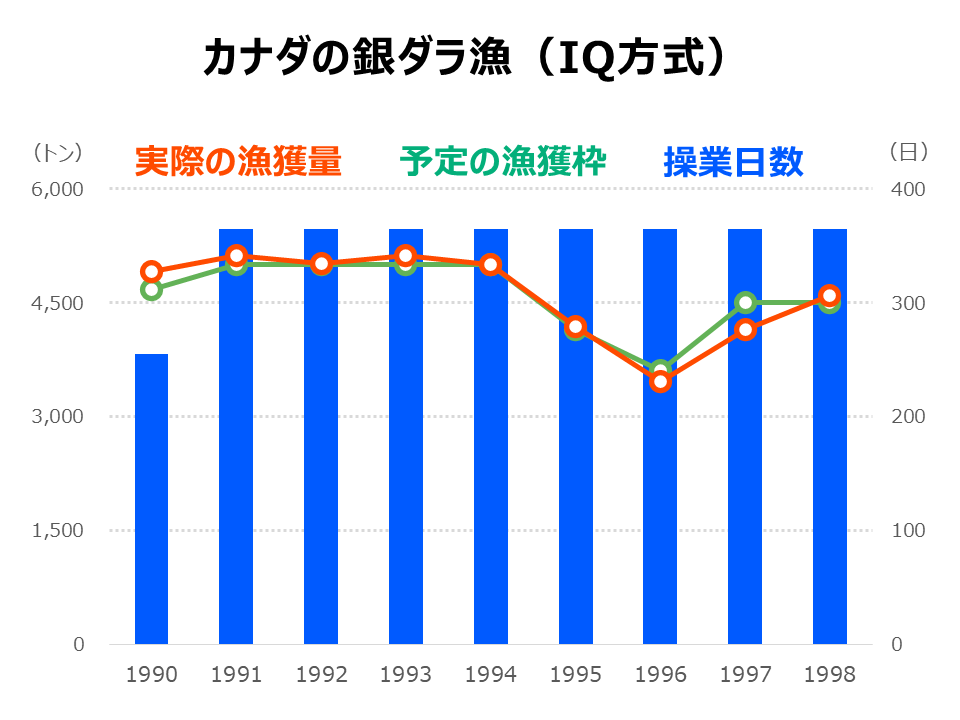

弊害だらけのオリンピック方式からの救いの手が、個別に漁獲枠を設定する「IQ(Individual Vessel Quota)方式」です。

先ほどの1989年までのオリンピック方式に変わり、1990年よりIQ方式を導入したカナダの実例です。

漁期は1年に伸び漁獲量が枠を超えることも無くなりました。

漁業者や加工業者は設備投資に無駄なコストをかける必要がなくなり、消費者も年間を通じて鮮魚を食べられるようになりました。

このように漁業者に個別に漁獲枠が配分されることで、早獲り競争から一変します。

いかに早く多く獲るかという競争から、いかに価値のある魚を獲り、商品としての質を高められるのかという方向に意識が変わるのです。

その結果は海の幸を最大限に活かすことにつながり、漁業の発展につながって行きます。

コメント