前回のブログでは2030年代には国産魚が食べられなくなるかもしれないと言う衝撃の予測がされました。

今回はどうしてそうなったのか、現状を認識して過去の事例にも学びたいと思います。

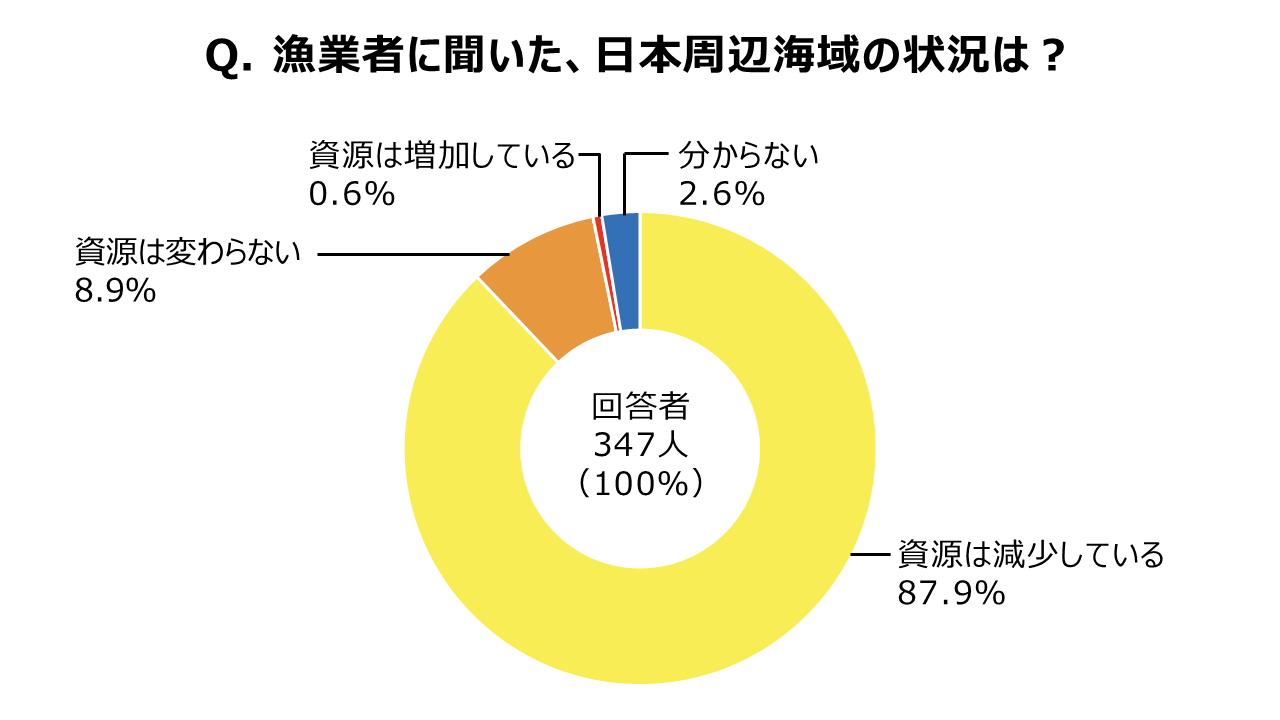

漁業者への聞き取り調査

実際に現場で漁をしている漁師さんはどう感じているのでしょうか。

少し前になりますが、2011年に漁業者にアンケートをとった結果があります。

実に9割近くの方が資源の減少を感じています。

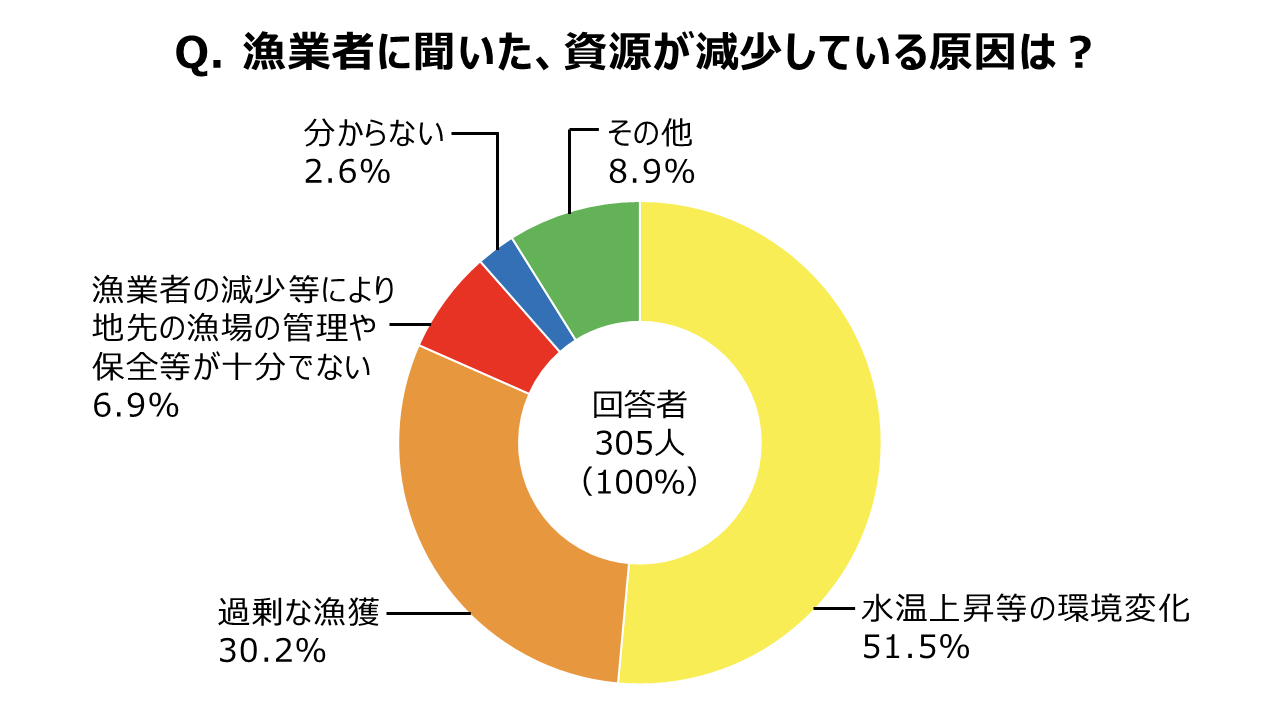

またその原因としては5割が環境の変化、3割が乱獲にあると思っているようです。

14年前でこの結果ですから、今では資源が減っていると感じない漁業者はいないのではないでしょうか。

日本の魚が減っている原因は?

ウナギ、サンマ、スルメイカ等々、様々な魚種の不漁がニュースとなりますがその原因は何なのか。

よく挙げられるものとして以下の3つの原因があるようです。

- 地球温暖化説

- 中国船・韓国船の乱獲説

- クジラ食害説

それぞれ検証していきましょう。

①地球温暖化説

温暖化は地球規模の環境変化として様々な影響があると考える方は多いでしょう。

上記の漁業者へのアンケートでも、約半数の方が漁獲量の減少の原因として挙げていました。

しかし本当にそうでしょうか?

温暖化によって海水温が上昇すれば、寒流系の魚は減るかもしれませんが、逆に暖流系の魚は増えそうです。

全体として増減なしということになるのでは?

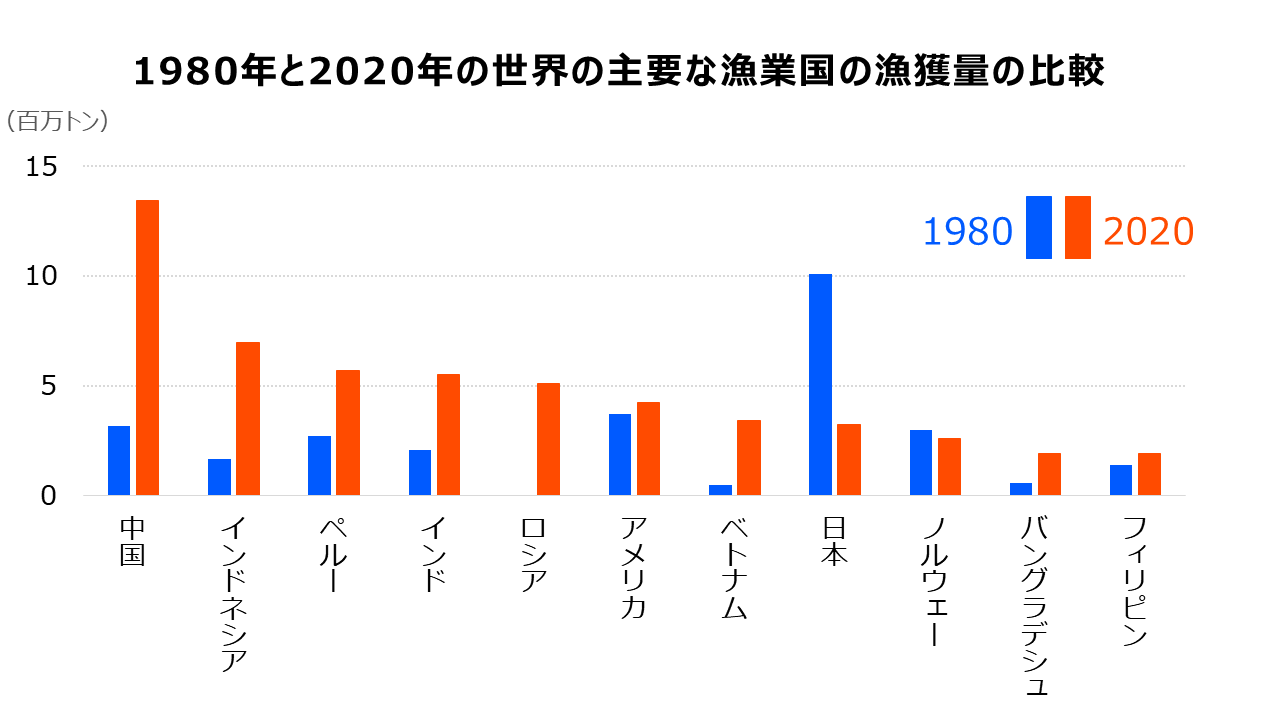

以下に世界の主要な漁業国の比較データを示します。

1980年から2020年の40年間で、大きく漁獲量を減らしているのは日本だけなのです。

それもそのはず、世界全体ではこの間に約3倍ほど漁獲量が増えています。

地球温暖化が原因で日本の魚だけが減少するとは考えられません。

②中国船・韓国船の乱獲説

中国船や韓国船による違法操業は、北九州や山口県など局所的には大きな問題となっています。

しかし海上保安庁が監視しているため、大型船で根こそぎ獲るということはできません。

夜中に小さな船でタコやアナゴやカレイなどを刺し網で、という風に漁区だけでなく魚種や漁法も限定されます。

また太平洋側での違法操業はないため、日本の水産資源が全体的に減少している理由とはなりません。

③クジラ食害説

日本近海でのクジラの資源量は激減し、現在も元の水準に戻っていません。

クジラの捕食によって水産資源が減少しているのであれば、クジラが減っている現在は魚が多くいるはずです。

また南半球では1990年代からクジラ資源が回復していますが、水産資源は減っていません。

日本よりもっと多くのクジラがいるニュージーランドでは魚類の資源量は回復しているのです。

日本だけがクジラの食害で魚が減るという主張には無理があります。

日本漁船による乱獲説

ここで筆者は他の誰でもない日本漁船による乱獲説を唱えます。

これには実例があります。

①東シナ海での乱獲

九州の西に広がる東シナ海は、なだらかな大陸棚に豊富な魚が生息する世界有数の豊穣の海でした。

しかし1909年にイギリスで発明された蒸気船が日本に伝わってから状況が一変します。

効率よく一網打尽とする蒸気船での底曳網によって乱獲状態に陥ったのです。

わずか10年ほどでタイやマナガツオなどの高級魚を獲り尽くし、続いてグチやエソ、フカなどの練り物原魚も獲り尽くしました。

太平洋戦争で6年間の禁漁があり資源が回復しつつありましたが、再開後にすぐにまた獲り尽くします。

現在はいくら底曳きしても商業価値の低いカニしか獲れない砂漠のような海になっています。

東シナ海ではいまだに漁規制がなく中国船の乱獲が非難されていますが、すでに日本船が獲り尽くした後であり日本に糾弾する資格はないのです。

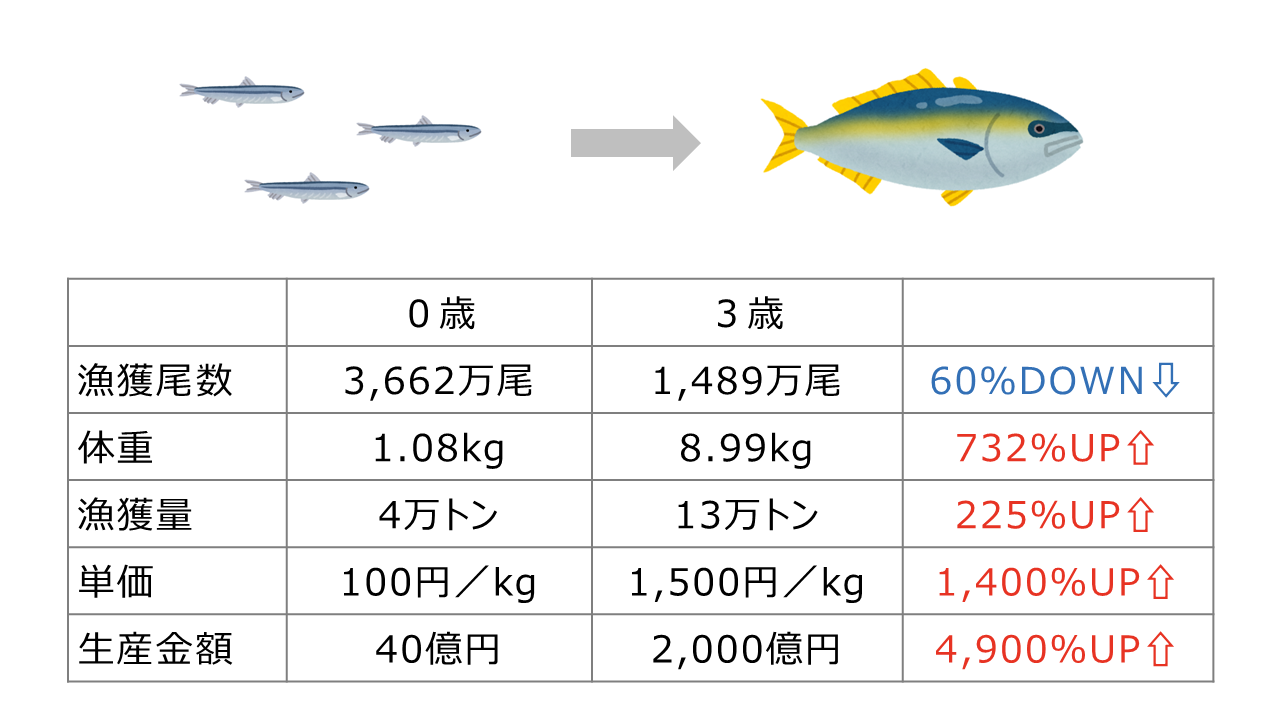

②ブリの早獲り競争

東シナ海においては高級魚から順に獲り尽くされましたが、同一魚種においてはどうでしょうか。

大型魚が減ってくると小型魚へと対象を変えていきます。

ブリの例では3歳以上の大きいブリから、0歳のモジャコへと漁獲圧が向かっています。

日本で漁獲されているブリは0歳魚が7割を占め、成熟した3歳魚以上の割合はわずか数%となっています。

0歳魚は供給過多となり、ただ同然の価格で海外へ売られているにもかかわらずです。

もし0歳魚を獲らず、3年後に大きくして獲っていたら?

上記は漁業者も百も承知のことですが、自分が獲らなくても他の誰かに獲られるだけで3年後に獲れる保証はありません。

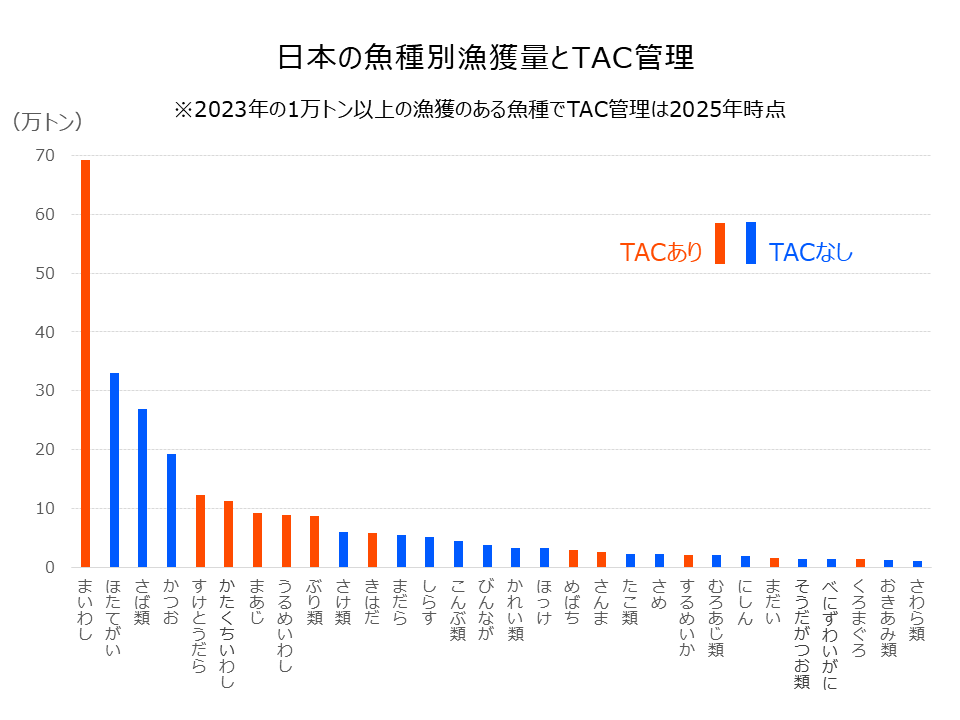

日本では公的機関による漁獲規制が存在しないため、早獲り競争の状態から抜け出せないのです。

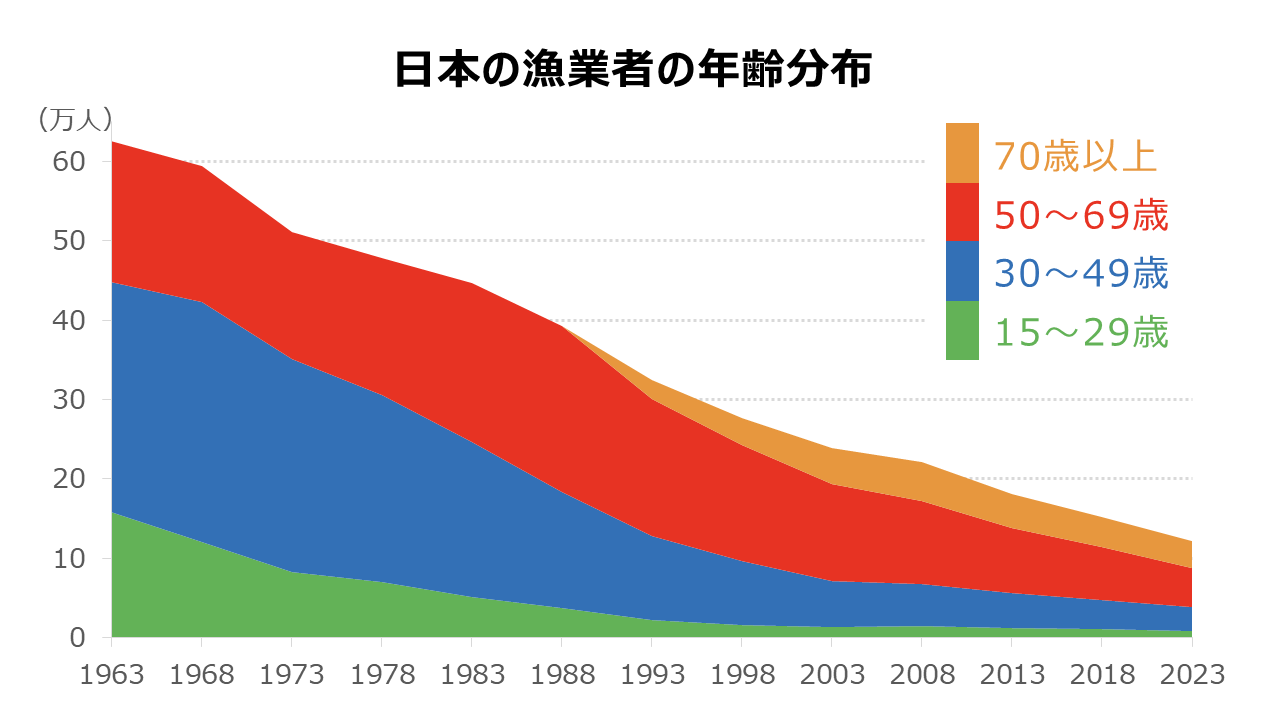

日本の漁業の現状

結果として日本の漁業は儲からず、後継者もいない状態となっています。

※1988年までは50~69歳に70歳以上も含む

海を知り尽くしたベテランの漁師でも儲からないのですから、新人が厳しいのは言うまでもありません。

四代目

四代目土佐清水の漁師町で育った私の知っている限り、親世代が漁師でも子供世代が漁師となっている例はほとんどありません。

資源の減少を肌身で感じてきた親世代が、子供には安定した生活をしてほしいと継がせない気持ちが強いように思います。

しかし漁業が高利益をあげている一部の漁村では、後継者が順番待ちをしている所もあるのです。

日本の漁業が衰退している根本原因は、人不足ではなく資源不足なのです。

コメント