漁獲能力の飛躍的な向上に対して1980年代からIQ方式を見出し、水産資源を守りつつ収益を上げてきた世界の漁業先進国。

一方で有効な対策がとられないまま資源が減少し、漁業が衰退産業となっている日本。

今回はこれまでの日本の取り組みを整理して、具体的な処方箋を提案する最終回となります。

日本の漁業制度の起源

日本の漁業制度の起源は江戸時代まで遡ります。

1724年に江戸幕府が「磯猟は地附根附次第也、沖は入会」と定めたのが最初です。

磯1で採れるウニやアワビなどには沿岸コミュニティに排他的利用権を与える一方で、沖の魚は原則自由としたのです。

こうして江戸時代の漁獲技術では乱獲が不可能な沖合の漁は自由とし、乱獲の恐れがあった磯の資源に対しては各地域で独自の規則を設けました。

それから何度も漁業法は改正されていますが、改革に対する漁民の強い抵抗もあり基本的な考えは変わっていないようです。

江戸時代には合理的だった漁業制度も、現在では制度疲労を起こすのも必然です。

日本の資源管理(TAC)

世界の海の憲法と呼ばれる国連海洋法条約は「海は全人類のものであり、国家は海洋の利用に関して、人類に対する義務を有する」という基本理念に基づいています。

日本は1996年に批准したのをきっかけに、1997年から「TAC(Total Allowable Catch)漁獲可能量」を設定しました。

しかしながらTACというのはTotalの文字が示す通り、全体の漁獲量を決める制度です。

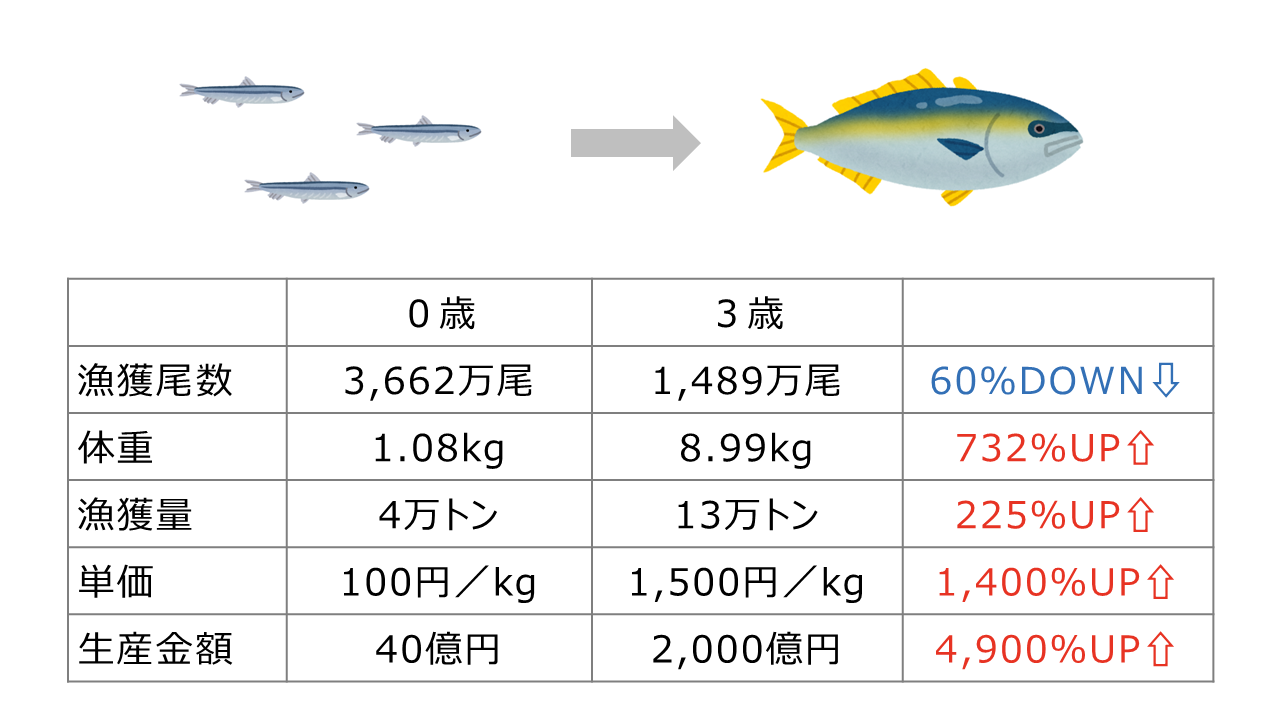

前回のブログで取り上げたように、早獲り競争から脱却するためには全体を決めるだけでは不十分で、漁業者に個別に枠を配分する必要があります。

さらにTACを設定する前の基準として「ABC(Acceptable Biological Catch)生物学的許容漁獲量」2という重要な指標があります。

漁業を存続するためにはTACはABCを超えるものであってはいけません。

ですが日本ではABCを無視したTACの設定、さらにはTACを無視した漁の実態があります。

TACを超過しても罰則がないばかりか、そもそも正確に漁獲量を報告する義務もなかったのです。

漁獲枠を遵守した正直者が馬鹿を見る状況では魚は減るばかりです。

日本の漁業への処方箋

日本の漁業が水産資源を守りながら利益をあげるために必要なことは次の5点です。

- 持続性に配慮した漁獲枠の設定

- 漁獲量を複数の段階で確認

- 漁獲枠の対象魚種を増やす

- IQ方式の導入

- IQの譲渡ルールを議論する

①と④に関してはこれまでも言及してきたので割愛します。

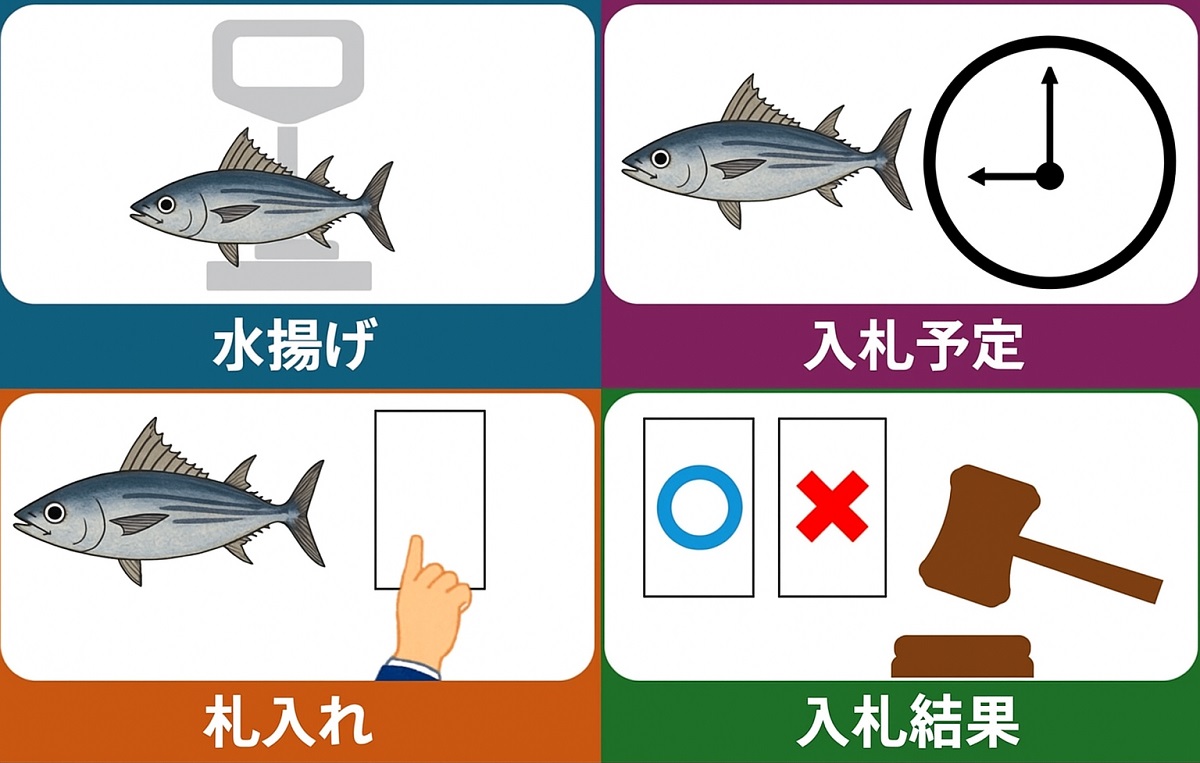

②に関しては①で定めた漁獲枠を守るためのチェック機能の強化です。

③と⑤に関して簡単に説明します。

③漁獲枠の対象魚種を増やす

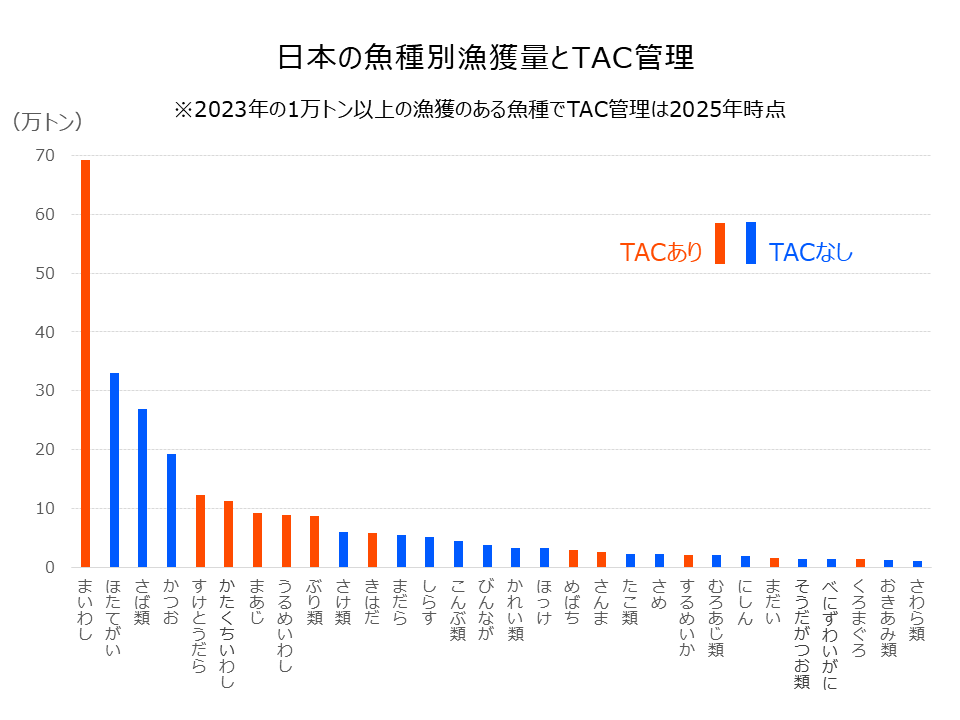

2023年の日本の魚種別漁獲量と2025年現在のTACの対象魚種をグラフにしました。

この本の刊行された2012年には対象魚種は7魚種のみでしたが、その後に9種増えて現在は16種のようです。

少し細かい話になりますが、TAC管理には魚種だけの区分ではなくその下の系群3まで考慮する必要があります。

例えばウルメイワシには太平洋と対馬暖流の2種類の系群がありますが、現在TAC管理されているのは対馬暖流だけです。

その意味ではウルメイワシはまだTAC管理されているとは言いきれないでしょう。

逆にホタテガイは国でTAC管理はされていないものの北海道ではされており、漁獲の99.8%が北海道ということを考えるとTAC管理されていると言っても良さそうです。

実際にホタテガイの漁業は資源・利益とも良好です。

2020年の漁業法改正によりTAC対象魚種を全体の漁獲量の8割まで増やすという目標が掲げられておりますが、そのためにはこのグラフの大半をTAC指定する必要があります。

系群まで含めるとなるとまだまだ道のりは遠いようです。

⑤IQの譲渡ルールを議論する

個別に分配した漁獲枠の権利を管理する方法は2つあります。

ひとつはノルウェー方式(IQ方式)、もうひとつはニュージーランド方式(ITQ方式)です。

IQ方式というのはこれまでも出たように個別に漁獲枠を配分する制度です。

ITQ方式(Individual Transferable Quota)はIQ方式の一種ですが、漁獲枠の譲渡に違いがあります。

IQ方式は漁獲枠は船(漁業者)ごとに割り当てられており、譲渡は廃船(廃業)するときのみ可能です。

ITQ方式は漁獲枠を自由に売買できるため、経済的効率は高まる一方で投資家等による寡占化が問題視されます。

どちらも一長一短ありますが、①~④までは速やかに、⑤に関してはじっくり議論しましょうというのが筆者の主張です。

まとめ

これまで4回にわたって取り上げた「漁業という日本の問題」は終わりです。

この本は2012年に刊行された本で、4回のブログでそれぞれ1〜4章をまとめました。

全8章構成で後半の5〜8章はより詳細で専門的な内容となっています。

刊行から13年経ち、2020年には70年ぶりという漁業法の大改正がありました。

改正漁業法では筆者の主張するTAC魚種の拡大、IQ方式の導入等が目標として盛り込まれています。

しかし施行から5年目となる現在もあまり進んでいるようには見えません。

ブログを書くにあたり水産庁のサイトを閲覧しましたが、知りたい情報がなかなか出てきませんでした。

海外のサイトがものすごく詳細な情報まで掲載しているのとは対照的です。

この本の後半の内容にもありますが、日本は漁業に3,000億円以上の予算を組んでいます。

その多くは漁港の整備や漁業者の補償に充てられており、これも漁業先進国が低予算で運営しているのと対照的です。

こういった問題に興味がありましたらぜひ「漁業という日本の問題」を手に取ってみてください。

土佐清水市の図書館にもあります。

コメント