前回のブログでは、縄文時代に栄えていた東日本でカツオの骨の遺跡が集中していることを示した。

大きな理由として縄文海進による温暖化があったが、その後寒冷化が進み2500年前の縄文時代の終わりには人口も最盛期の3割以下にまで減少する。

時代は縄文時代から弥生時代となり、それから西日本が発展することとなる。

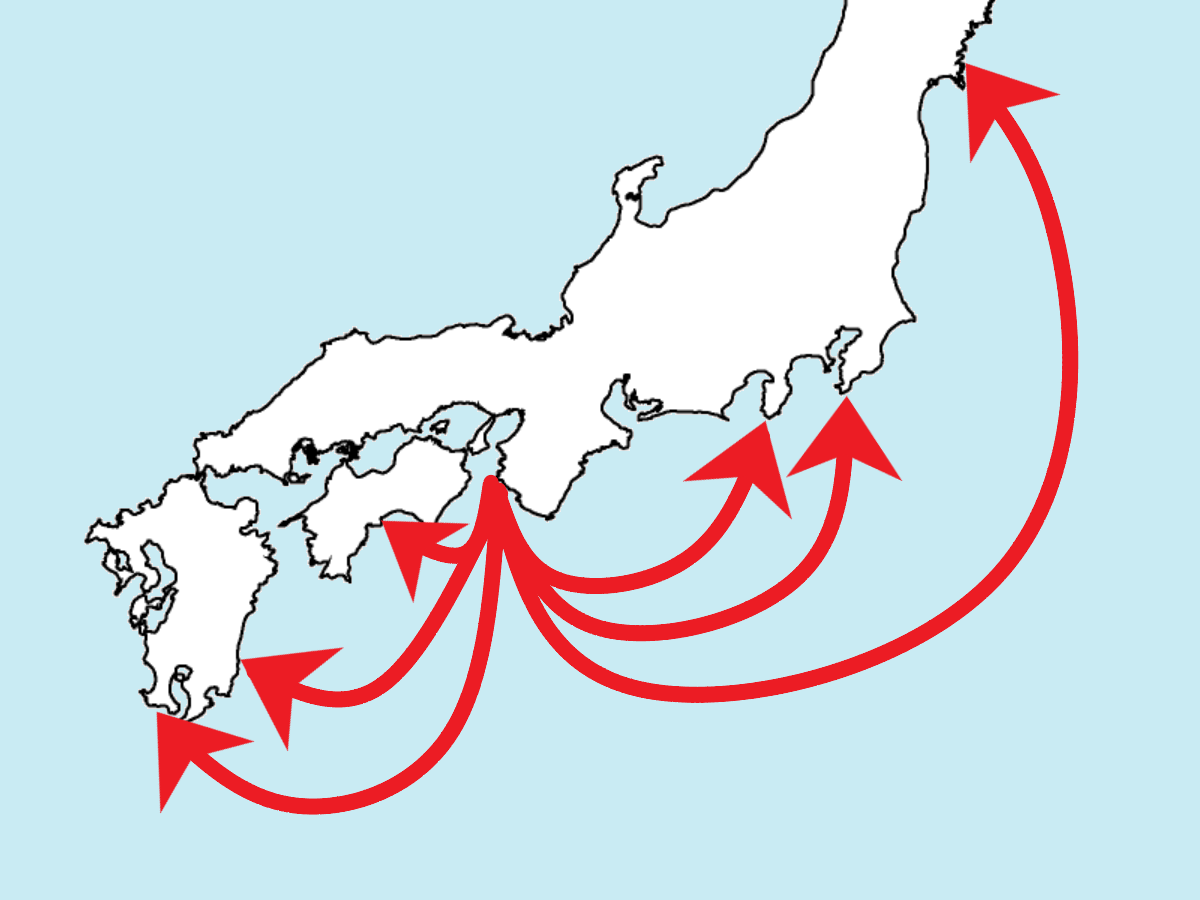

発展の原動力となったのは海人族(アマ)と呼ばれる人々。

現在NHKBSであまちゃんが再放送されているが、ここで言うアマとは女性だけでなく男性も含み、さらには漁師だけでなく海運や通商など海に関わる仕事全般に従事する人を指す。

アマには、①疑似餌を使用した一本釣りや潜水を得意とし、長い期間をかけて徐々に北上してきた少数のインドネシア系アマと、②塩やトコロテンの製造と雑穀栽培や稲作の技術を持ち、金属製の漁具や大きな船を操る多数の南方中国系アマがいた。

それらのアマと縄文人が混血して稲作の普及とともに東進し、弥生人となり人口も急増する。

そうして初代天皇の神武天皇が即位するまでの時代が、日本における神話時代と呼ばれる。

奈良時代の712年に口伝を元とする神話時代を書き記したのが、日本最古の本である古事記である。

ここでようやくと言うか早速と言うか、カツオが登場する。

「堅魚(かたうお)」と書いてカツオと読むが、文章の内容的に魚のカツオではなく、鰹木(神社等の屋根にのせる丸太)のことらしい。

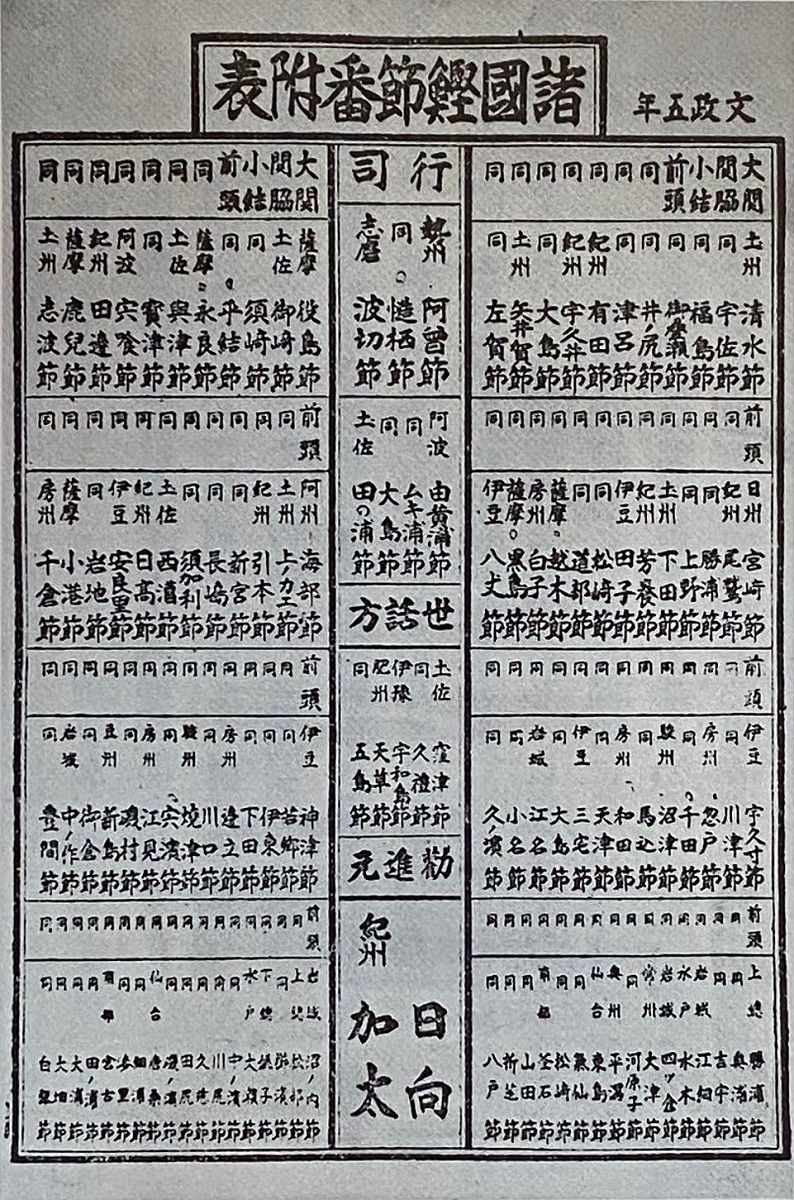

魚としてのカツオが出るのが、718年の養老律令という法典のなかである。

養老律令は現存していない701年の大宝律令の一部改訂版らしいので、こちらが初登場とも言えるだろう。

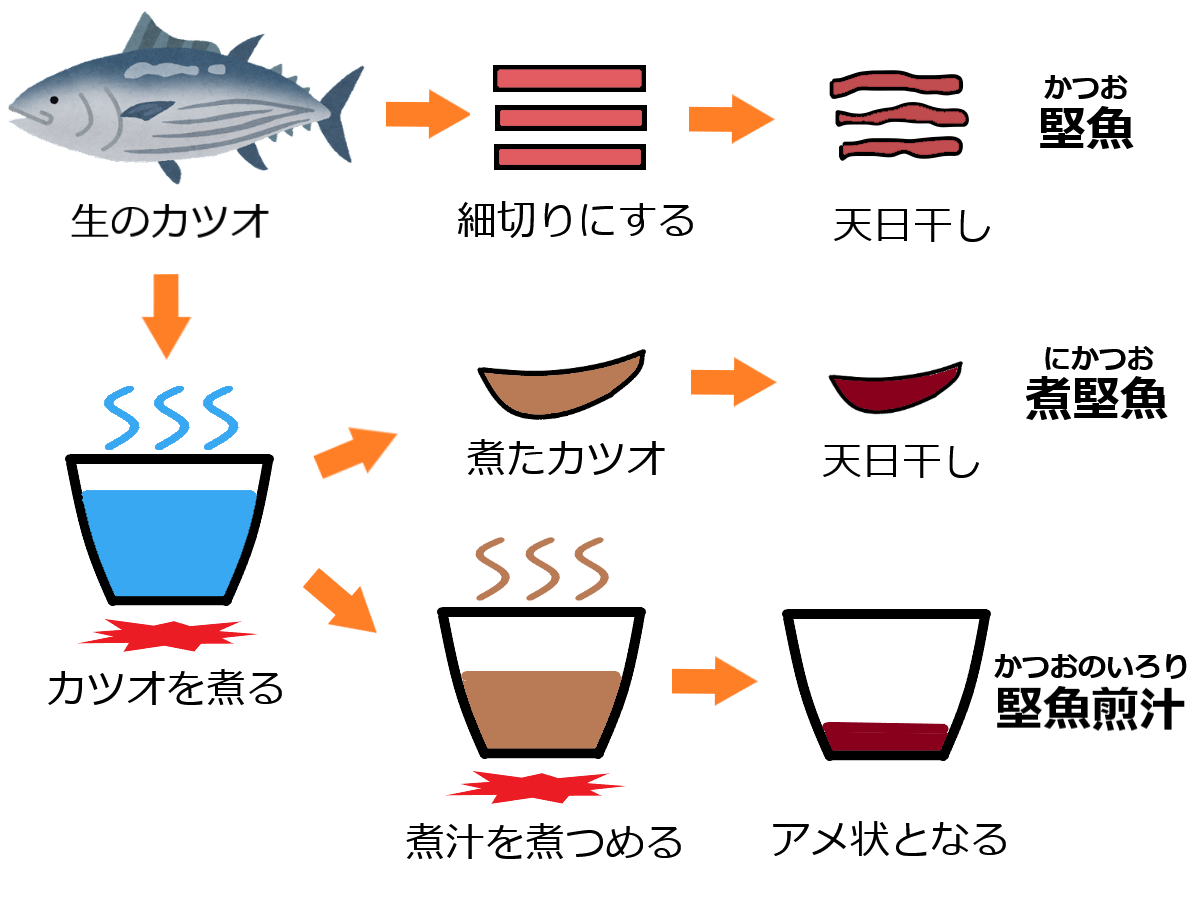

税としての貢納品で、「堅魚、煮堅魚、堅魚煎汁(かつおのいろり)」が記載されている。

堅魚と言っても生のまま貢納することはできないので細切りにして干したもので、煮堅魚は煮てから干したものである。堅魚煎汁はカツオの煮汁を煮詰めた黒褐色のアメ状液で、現在の鹿児島の山川や屋久島にあるセンジにあたる。

古来よりおかずとして調味料としてカツオは重宝されていたと分かる。

カツオの貢納地すなわちカツオの産地は927年の延喜式に記載があり、九州から四国、本州までの太平洋側とほぼ現在と同じ産地となっている。

もちろん土佐(高知県)も記載があり、駿河・伊豆(静岡県)とともにカツオ製品のみを貢納したカツオの国であったようである。

前回は遺跡、今回は文献へのカツオの初登場を題材としたが、堅魚が鰹と表記が統一されるようになるのは鎌倉時代(1185年)以降のようである。

ちなみに古代中国にも鰹の文字はあったが、ウナギを意味する字であった!

次回はいよいよ鰹節が登場!(うなぎぶしでは無いよ)

(参考文献:宮下章.鰹節上巻.日本鰹節協会、1989)

コメント